改正下請法の施行日(2026年1月1日)までに残された期間は2か月余りとなった。改正法では、規制内容の追加や規制対象の拡大が行われるとともに、法律名も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されている(新通称は「取適法(とりてきほう)」)。2025年10月7日のニュース『改正下請法、従業員基準への批判的な意見相次ぐ~パブコメ結果の解説①~』に続き、今回は「取適法下での特定運送委託対応」にフォーカスして、公正取引委員会(以下、公取)が2025年7月16日に示した取適法関連の公取規則の改正案に対して寄せられた意見とそれに対する公取の考え方(2025年10月1日に公表)を解説する。

取適法の重要な改正点の一つに、従来の下請法では規制対象外とされていた「運送の委託」のうち一定の要件(後述)を満たす「特定運送委託」が規制対象となったことが挙げられる。「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」(以下、運用基準)によると、特定運送委託の定義は次のとおり(運用基準7ページを参照)。

| (1)「特定運送委託」とは、「事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいう(法第2条第5項)。 (2)「情報成果物が記載された物品」とは、広告用ポスター、設計図等をいい、「情報成果物が記録された物品」とは、会計ソフトのCD-ROM等をいい、「情報成果物が化体された物品」とは、建築模型、ペットボトルの形のデザインの試作品等をいう。 (3)「取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送」とは、事業者の特定の事業(販売等)における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)の占有下に当該取引の目的物等の物品を移動することをいい、運送以外の荷積み、荷下ろし、倉庫内作業等の附帯業務は含まれない。「当該相手方が指定する者」とは、事業者の特定の事業(販売等)における取引の相手方が当該取引の目的物等の物品を自己以外の者に受け取らせる場合の当該者をいい、例えば、取引の相手方との間で、目的物等の物品の保管を受託する者(倉庫業者)がこれに該当する。 |

ポイントは3つある。

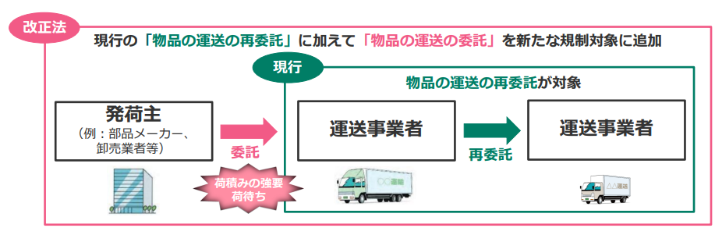

1つ目のポイントが、下請法では規制対象とされていなかった「荷主から運送事業者への運送の委託」が、取適法では新たに対象に加えられたということだ。下請法では、運送事業者が下請けの運送事業者に運送を委託すること(運送業者間の委託関係)は規制対象とされてきたものの、「荷主」から運送事業者への運送の委託は規制対象外だった(下図の緑色の枠)。

|

2つ目のポイントは、規制対象となるのはすべての運送行為ではなく、あくまで「取引の相手方に対する運送」に限定されるということである。逆に言えば、「取引の相手方ではないところへの運送」(例えば自社工場から別の自社工場への運送)を委託しても、取適法の規制対象となる「特定運送委託」には該当しない。

3つ目のポイントは、「取引の相手方に対する運送」には「荷積み、荷下ろし、倉庫内作業等の附帯業務は含まれない」と明記されたことである。この「含まれない」という文言だけを見ると、「附帯業務」を運送業者に依頼しても取適法の適用対象外と解釈してしまいそうになるが、それは間違いだ。これは、荷積みや荷下ろし、倉庫内作業といった附帯業務は「運送の役務」には該当しないものの、「運送の役務以外の役務」に分類されたうえで結局は同法の適用を受ける作りとなっているため(*)。したがって、例えば、特定運送委託を行う委託事業者が中小の運送受託事業者に対し、運送業務のほかに無償で附帯業務の提供を求めた場合、その行為は取適法第5条第2項第2号が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請(労務の提供要請)」に該当することになる点、留意したい。

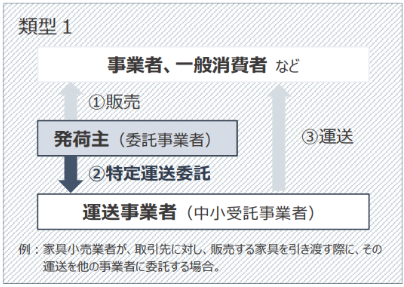

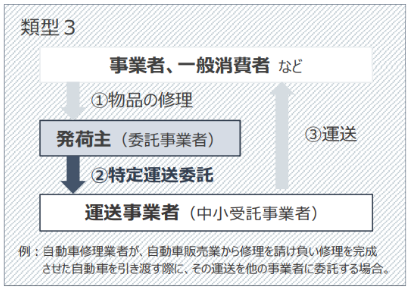

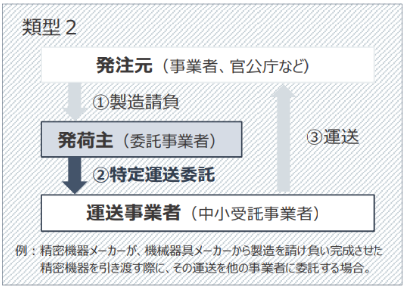

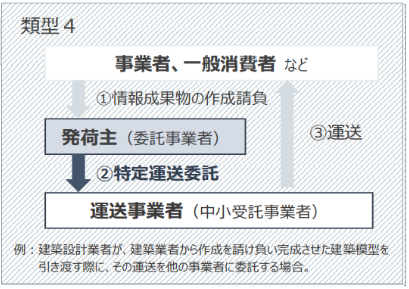

公取は「特定運送委託」の類型として次の4つを想定している。

| 類型 | 定義 | 図 |

| 類型5-1 | 事業者が業として行う販売の目的物たる物品の当該販売における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 |  |

| 類型5-2 | 事業者が業として請け負う製造の目的物たる物品の当該製造における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 |  |

| 類型5-3 | 事業者が業として請け負う修理の目的物たる物品の当該修理における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 |  |

| 類型5-4 | 事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、又は化体された物品の当該作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 |  |

取適法では、「運送も製造や修理と同じく、取引の一部であり、立場の弱い運送事業者を守る必要がある」との考え方に基づき、発荷主から元請事業者(運送業務を最初に請け負う事業者)への運送委託が規制対象とされたことに伴い、親事業者と下請事業者の間の取引に適用される義務や禁止行為が、運送委託取引にも同様に適用される。

では、取適法は、具体的に特定運送委託におけるどのような行為を違法としているのだろうか。取適法の運用基準には違反行為の代表例が記載されている。、特定運送委託に関連した違反行為の事例をまとめたのが下表だ(「2-12」などの数字は運用基準におけるインデックス)。もっとも、これらは運送業務に特徴的な違反行為の例に過ぎず、ここに記載されていない行為であっても、取適法が違反行為として定めている行為(例えば「協議に応じない一方的な代金決定」)には様々なものがある。委託者としては、下記の行為に限らず、取適法の違反行為をしないよう注意する必要がある。

| 違反行為 | 特定運送委託において想定される違反行為事例 |

| 支払遅延 | 2-12 支払日が金融機関の休業日に当たることを理由とした支払遅延 委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者とあらかじめ書面による合意(当該合意の内容を記録した電磁的記録の作成を含む。)がされていないにもかかわらず、代金の支払期日が金融機関の休業日に当たることを理由に、中小受託事業者に対し、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。 2-13 請求書が提出されないことを理由とした支払遅延 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者からの請求書の提出が遅れたことを理由に、中小受託事業者が役務を提供したにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日を超えて代金を支払っていた。 |

| 代金の減額 | 3―21 協力金等を理由とした減額 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者に対し、「協力金」等として代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を代金から差し引いた。 3―22 1円以上の切捨てによる減額 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、代金の支払時に1,000円未満の端数を切り捨てて支払うことにより、代金の額を減じた。 |

| 買いたたき | 5-18 代金を据え置くことによる買いたたき 委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、燃料価格の高騰や労務費の上昇が明らかな状況において、中小受託事業者が燃料価格の高騰や労務費の上昇を理由に単価の引上げを求めたにもかかわらず、中小受託事業者と十分に協議をすることなく、一方的に、従来どおりに単価を据え置くことにより、通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。 5-19 その他の買いたたき 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者と年間運送契約を結んでおり、双方に異議のない場合は自動更新されることとなっていたところ、年度末の契約の更新の直前に、人件費、燃料費等について大幅な変更がないのに、翌年度の契約書であるとして前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を中小受託事業者に送付し、中小受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に通常の対価を大幅に下回る代金の額を定めた。 |

| 購入・利用強制 | 6-9 自社商品の購入強制 委託事業者は、自社の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対して、発注担当者を通じて、中小受託事業者が必要としていないにもかかわらず、自社商品の購入を要請し、当該商品を購入させた。 6-10 自社が指定する役務の利用強制 委託事業者は、自社の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、子会社が取り扱う保険への加入を度々要請し、中小受託事業者は既に別の保険に加入しているため、断りたい事情があるにもかかわらず、委託事業者の薦める保険に加入させた。 |

| 不当な経済上の利益の提供要請 | 7-13 従業員の派遣要請 委託事業者は、製造を請け負う物品の運送を委託している中小受託事業者に対し、自身の事業所の構内での事故防止のためとして、荷役作業や車両移動時の立会いのために従業員を派遣させた。 7-14 労務の提供要請 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、運送以外の荷下ろし等の作業をさせた。 7-15 関税・消費税の立替え要請 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、物流業務に附帯して輸入通関業務を委託するに際して、関税・消費税の納付を立て替えさせ、中小受託事業者から立替えに要した金銭の支払を求められても応じなかった。 |

| 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し | 8-11 取引先の都合を理由とした発注取消し 委託事業者は、自己の販売する商品の運送を委託している中小受託事業者に対し、運送を行うこととされていた当日の朝に、発注元からの発注が取り消されたことを理由として運送の発注を取り消したが、そのような突然の発注取消しに伴い中小受託事業者が負担した費用を支払わなかった。 8-12 自社の都合を理由とした発注内容の変更 (1)委託事業者は、自社の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、中小受託事業者が指定された時刻に貨物の積込み場所へ到着したものの、自社の都合により中小受託事業者に対し長時間の待機をさせたにもかかわらず、その待ち時間について必要な費用を負担しなかった。 (2)委託事業者は、自社の販売する商品の運送を中小受託事業者に委託しているところ、自社の都合により貨物の到着日時を当初の予定より遅く変更し、中小受託事業者に対し長期にわたって商品を保管させたにもかかわらず、保管について必要な費用を負担しなかった。 |

公取が募集したパブコメには合計364の意見が寄せられたが、そのうち特定運送委託に関する意見は97あった。つまり、4つに1つは特定運送委託に関する意見であり、それだけ特定運送委託は注目度が高い改正点であることが分かる。97のコメントとそれに対する公取の考え方のうち、主要なものをとりまとめたのが下表だ(「備考」欄は当フォーラムが作成)。特に・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。